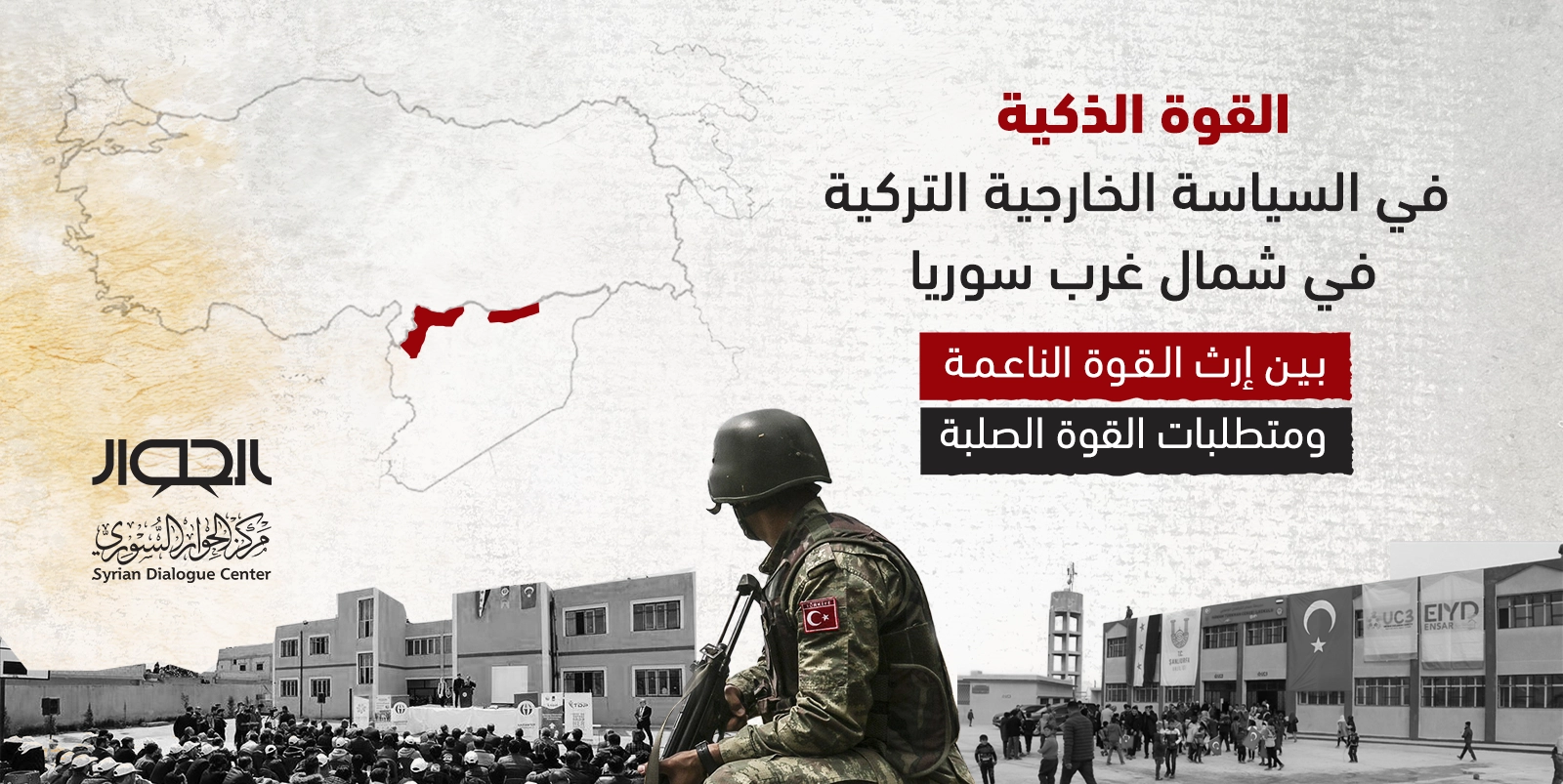

القوة الذكية في السياسة الخارجية التركية في شمال غرب سوريا..

بين إرث القوة الناعمة ومتطلّبات القوة الصلبة

الملخص:

تشير الأدبيات إلى أن السياسة الخارجية التركية بعد وصول حزب العدالة والتنمية للحكم في ٢٠٠٢ اعتمدت على القوة الناعمة في علاقاتها مع دول الجوار، لاسيما الدول العربية، ابتداءً بسوريا والعراق؛ إلا أنه مع انطلاق الربيع العربي في ديسمبر ٢٠١٠ لجأت تركيا تباعاً إلى القوة الصلبة، وهو ما ظهر جلياً في سوريا والعراق أيضاً من خلال العمليات العسكرية المتتالية، بالإضافة إلى إنشاء قواعد عسكرية فيهما، إلى جانب ليبيا وقطر والصومال.

تأتي خصوصية الحالة السورية من كونها المثال الأبرز الذي تجاورت فيه القوة الناعمة مع القوة الصلبة في تجسيد حيّ ومباشر للقوة الذكية التركية؛ حيث إن تركيا اليوم لم تعد حاضرة في سوريا من خلال الاقتصاد والدراما والعلاقات مع المجتمع المدني والعادات والثقافة فحسب، بل أيضا بقوتها العسكرية والأمنية، تحديداً في شمال غرب سوريا.

تطرح المزاوجة التركية للقوة الصلبة والناعمة العديد من التساؤلات حول تقييم هذه المزاوجة: أسبابها، وأثارها، ومالاتها، ومناقشتها من حيث موقع تركيا وسياساتها الخارجية، ومقارنتها مع نماذج لدول أخرى تُزاوج بين القوة الناعمة والصلبة ضمن نطاقها الإقليمي.

رجّحت الدراسة اعتماد تركيا على القوة الذكية في شمال غرب سوريا لأسباب متعددة مرتبطة بالسياق الإقليمي والدولي، إلى جانب عوامل ذاتية مرتبطة بطبيعة التحالف الحاكم في تركيا حالياً، واعتماده على سردية قومية مبنية على الدفاع عن الأمن القومي التركي، وتحسين العلاقات مع العمق الاستراتيجي شرقاً، خصوصاً في العالمين العربي والإسلامي.

المقدمة:

تنوعت الأدبيات في وصف الدور المتنامي والملحوظ للسياسة الخارجية التركية في الشرق الأوسط منذ صعود حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم في نوفمبر ٢٠٠٢؛ بوصفها قوة إقليمية، وقوة متوسطة، وقوة محورية، وقوة ناعمة، وغيرها من التصنيفات التي تتشارك فيما بينها بمجموعة من الخصائص والسمات الهيكلية والقيمية، والأفعال القائمة على استخدام أدوات القوة لتحقيق أهداف محددة لسياستها الخارجية[1].

مع اندلاع ثورات الربيع العربي في ٢٠١٠ أشارت العديد من هذه الأدبيات إلى تغيُّر في السياسة الخارجية التركية نتيجة التغيرات الهيكلية المتعلقة بموازين وتحالفات القوى في الداخل والخارج؛ فارتفاع وتيرة التوتر بين حزب العدالة والتنمية والمعارضة، واشتداد الأزمة الاقتصادية، وظهور فاعلين غير رسميين جدد مثل: تنظيم “داعش” و”الحشد الشعبي” في العراق، وزيادة حضور “حزب الله” اللبناني، وخسارة تركيا حليفها في مصر بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، وتزايد التوتر بينها وبين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنامي النفوذ الإيراني في المنطقة عموماً وفي حدودها الجنوبية خصوصاً في سوريا؛ كل ذلك أدّى إلى ضرورة تطويع أدوات السياسة الخارجية التركية لمواجهتها. فالبيئة العملية لحزب العدالة والتنمية قد تغيرت في الداخل والخارج، مما تطلب اتباع أدوات مغايرة لتلك التي كانت تستخدمها قبل ثورات الربيع العربي. وقد ظهر هذا التحول في السياسة الخارجية التركية في الشرق الأوسط في الانتقال من التعاون والحوار والمصالح المشتركة والتقارب الاقتصادي والوساطة لحل الأزمات الإقليمية إلى استخدام القوة العسكرية في الدول المجاورة مثل سوريا والعراق وأذربيجان، وإقامة قواعد عسكرية في عدة دول، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات وتحالفات عسكرية مع ليبيا وأذربيجان؛ وهذه المزاوجة بين القوتين الناعمة والصلبة يطلق عليه الباحثون اسم “القوة الذكية”.

يشير مفهوم القوة الذكية إلى قدرة الفاعلين على اختيار وتبديل ومزاوجة ودمج أنواع مختلفة من الأدوات المعبّرة عن هذه القوة وفقاً للمتغيرات الداخلية والإقليمية، من أجل تحقيق أهداف محددة وفقاً لإستراتيجية محكمة؛ ففي عام ١٨٧٤م قام فان كلود كلاوسفيتز بصكّ مفهوم “القوة الذكية” للإشارة إلى مهارة الدول في تحديد وتطويع استخدام الآليات المختلفة للقوة في السياسة الخارجية تناسباً مع الهدف المراد تحقيقه وفقاً للظروف الداخلية والإقليمية[2]. وظهر هذا المفهوم مرة أخرى في تسعينيات القرن الماضي على يد مفكرين نيو ليبراليين[3] _مثل جوزيف ناي_ للإشارة إلى قدرة الدول على تكوين استراتيجية محكمة لسياستهم الخارجية تمكّنهم من معرفة كيف ومتى وتجاه مَن يتم استخدام القوة العسكرية أو الصلبة والقوة الناعمة لتحقيق هدف محدد بكفاءة وفاعلية[4]. فأصبح مفهوم “القوة الذكية” ذا طبيعة إدارية مرتبط بطرق التنسيق والتخطيط وتحديد موارد ومصادر القوة المناسبة وتعبئتها من أجل إتمام مهمة ما؛ فبدلاً من التركيز على طبيعة أدوات القوة من حيث كونها ناعمة أو صلبة ينصبّ التركيز على توجيه وطريقة استخدام الموارد لتحقيق النتائج المرجوة.

تأتي هذه الدراسة لتستخدم مفهوم القوة الذكية في إطار السياسة الخارجية التركية تجاه شمال غرب سوريا؛ حيث إن تركيا بعد عام 2016 لم تقف عند أدوات القوة الناعمة التي دأبت على استخدامها خارجياً، بل بدأت بالتحول التدريجي باستخدام القوة الصلبة إلى جانب القوة الناعمة، الأمر الذي يطرح تساؤلات متعددة حول مقومات استخدام تركيا للقوة الذكية، والأسباب التي دفعتها إلى ذلك، ونتائجها وتحدياتها ومآلاتها.

بناءً على ذلك تتلخص أهم الأسئلة التي تسعى الدراسة للإجابة عنها بما يلي:

- ما هي الحالات التي طبّقت فيها الدول الإقليمية مثل السعودية وإيران ومصر القوة الذكية؟ وكيف كان تطبيقها لذلك؟

- ما هي مقومات استخدام تركيا للقوة الذكية في الإقليم عموماً، وفي شمال غرب سوريا خصوصاً؟

- ما هي أهداف السياسة التركية من تطبيق القوة الذكية في شمال غرب سوريا؟ وما هي تحديات تطبيقها؟

- ما هي تداعيات تطبيق القوة الذكية من قبل تركيا ومآلاتها؟ وهل ستبقى قائمة أم أنها ستتحول باتجاه القوة الناعمة أو الصلبة؟ ولماذا؟

للإجابة عن هذه التساؤلات تعتمد الدراسة مفهوم القوة الذكية إطاراً نظرياً في العلاقات الدولية من أجل توضيح الأبعاد المختلفة لتطبيقات السياسة التركية في شمال غرب سوريا في الفترة بين ٢٠١٦ حتى ٢٠٢٣، مستندة إلى المنهج الوصفي التحليلي بصورة أساسية، الذي يساعد على دراسة الظاهرة وتحليلها. واستخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الكيفي من خلال مقابلات شخصية قامت بها في إسطنبول وأنقرة مع أعضاء في حزب العدالة والتنمية ودبلوماسيين في وزارة الخارجية ومستشارين وأكاديميين، بالإضافة إلى الاستعانة بالمصادر المفتوحة من دراسات وأوراق بحثية تتعلق بالسياسة التركية تجاه شمال غرب سوريا في الفترة بين ٢٠١٦ و٢٠٢٣.

تتكون الدراسة من تسعة محاور؛ تتعرض هذه المحاور بالترتيب لتطور السياسة الخارجية التركية في الشرق الأوسط وفقاً لمفهوم القوة الذكية، ووفقاً للسياق الداخلي والإقليمي، وممارسات قوى إقليمية ودولية أخرى للقوة الذكية في سياساتها الخارجية، وأسباب اتباع تركيا للقوة الذكية في شمال غرب سوريا ونطاقها وأهدافها ومقوماتها، والنتائج المترتبة على استخدامها، وتحدياتها ومآلاتها.

أولاً- السياسة الخارجية التركية في الشرق الأوسط: من القوة الناعمة إلى القوة الذكية

ارتبطت السياسة الخارجية التركية بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم بمفهوم القوة الناعمة التي تستمد قدرتها على التأثير من خلال استخدام آليات القوة الناعمة[5]. لقد أسهمت عوامل متعددة منها: التغير في موازين القوى على المستوى الداخلي، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة العسكرية-المدنية، وظهور المجتمع المدني، والتنمية الاقتصادية، وعملية التحول الديمقراطي في تطور السياسة الخارجية منذ عام ٢٠٠٢، خاصة على المستوى الإقليمي مقارنة بالفترات السابقة في الممارسة الدبلوماسية. وقد هيأت تلك الظروف للتقارب مع الدول العربية من خلال إعادة صياغة الهوية التركية، والتنظير لسياسة خارجية نشطة، ووضعها موضع التنفيذ في رؤية ديناميكية تعطي الأولوية للبُعد الإقليمي، أو حتى العربي والإسلامي في سلوك تركيا الخارجي[6].

لقد مكّن البُعد العربي للسياسة الخارجية التركية من تحقيق هدفها ببلورة فاعل دولي مهم عبر تمهيد الطريق لتقارب يتجاوز البراغماتية البحتة من حيث الضرورة الاقتصادية والأمنية، ويؤسس لرؤية مجتمعية أخلاقية تنظر إلى الدول العربية على أنها استمرار للنفوذ التركي وهويته ووعيه الثقافي في الجوار. لم يتم تنفيذ هذه الرؤية فحسب، بل استُقبلت بشكل جيد من قبل مختلف الدول العربية التي اعتبرتها خطوة ذات مصداقية في سلوك تركيا الخارجي، وهو ما لم يكن عليه الحال من قبل[7].

ولذا لم تكن صياغة الدور الإقليمي التركي عبر القوة الناعمة نابعة من رؤية حزب العدالة والتنمية فحسب، بل من استقبال دول الجوار العربية لهذا الدور أيضاً؛ فمن ناحية منحت مأسسة السلوك التركي تجاه الدول العربية حزب العدالة والتنمية التكافؤ وممارسة الضغط على الدول الغربية في إطار تعدد الأبعاد[8]، ومن ناحية أخرى مهّدت معضلة النظام الأمني العربي وفراغ السلطة الطريق لتطوير العلاقات التركية العربية والتغلب على الخلافات المشتركة، خاصة على المستويين الشعبي والسياسي في العالم العربي وفي تركيا.

عقب تعثُّر ثورات الربيع العربي اضطرت تركيا إلى تغيير أدواتها عبر استخدام القوة العسكرية، والدخول في تنافس وتنازع مع دول المنطقة نظراً لتغير الظروف الداخلية والإقليمية.

ثمّة عوامل متعددة أضعفت دبلوماسية تركيا الناعمة، منها: تصاعد المعارضة الداخلية، والأزمة الاقتصادية، وازدياد التعاطي الأمني مع الملفات الداخلية، لاسيما بعد الانقلاب العسكري الفاشل في ٢٠١٦ الذي اتهمت جماعة فتح الله غولن بالتخطيط له، وهي التي كانت إحدى أذرع السياسة الثقافية والإعلامية التركية في الخارج[9]. أما خارجياً فقد كان من الصعب على حزب العدالة والتنمية الاستمرار في سياسة الاعتماد على القوة الناعمة بعد قيام ثورات شعبية لتغيير الأنظمة التي تقارب معها حزب العدالة والتنمية استناداً إلى سياسة “صفر مشاكل”، وخسارة تركيا لحلفائها السابقين في المنطقة تباعاً، الذين كان لغالبيتهم مواقف سلبية من “الربيع العربي”، واختلال ميزان القوة الإقليمي لصالح إيران وحلفائها، وظهور تنظيم “داعش”، وزيادة نفوذ حزب العمال الكردستاني على الحدود الجنوبية، مع الوجود العسكري الأمريكي المتزايد على تلك الحدود؛ كل ذلك دفع حكومة العدالة والتنمية إلى اتباع سياسة هجومية قومية في المنطقة، تأكيداً لشرعية الحزب الحاكم وقدرته على تحقيق مكاسب خارجية باستخدام قوته العسكرية، خصوصاً في ليبيا وسوريا والعراق[10].

تمثل هذه العوامل الداخلية والخارجية الأسباب الرئيسة في تحوُّل السياسة الخارجية التركية من الاتكاء على القوة الناعمة فحسب إلى المزاوجة بينها وبين القوة الصلبة من خلال مفهوم القوة الذكية؛ بما يعنيه ذلك من أن تلك العوامل هي التي كانت وراء تغيُّر قواعد السياسة الخارجية التركية[11]، التي وجدت نفسها مضطرة لتفعيل أدواتها الناعمة والصلبة خارجياً؛ نظراً لعدم الاستقرار السياسي للمنطقة وفقاً لحسابات عقلانية للمتغيرات الداخلية والإقليمية سعياً إلى تحقيق مصلحتها الوطنية[12].

ثانياً- استخدام القوى الإقليمية القوة الذكية في السياسة الخارجية[13]: إطار مقارن

استخدمت العديد من القوى الإقليمية القوة الذكية منذ الخمسينات وحتى الآن، مثل: مصر والمملكة العربية السعودية وإيران. فلكل منها موقع جيو-استراتيجي وقوة عسكرية وقوة اقتصادية وعدد كبير من السكان والموارد والثروات الطبيعية، مما يمكّنها من استخدام القوة الصلبة، بالإضافة إلى امتلاكها نموذجاً معرفياً تسعى لتصديره من خلال الاستعانة بالميراث التاريخي والحضاري والثقافي في المنطقة[14].

تبنّت مصر بعد إعلان الجمهورية في ١٩٥٢ هذا المفهوم في سياستها في المنطقة من خلال المزاوجة بين القوة الصلبة والناعمة لتحقيق أهدافها التنموية ودعم الدول العربية في تحقيق استقلالها؛ فمن خلال الظهور كقيادة تحررية في المنطقة العربية دعمت مصر عسكرياً ومادياً اليمن والجزائر في الحصول على استقلالهما، وقاومت المشروع الاستيطاني الصهيوني في المنطقة، ولجأت إلى عقد تحالفات واتفاقيات متعددة الأطراف ومع منظمات إقليمية لترسيخ قيادة معيارية في المنطقة، مثل: مؤتمر باندونج[15]، ودول عدم الانحياز، وجامعة الدول العربية التي شكلت الذراع السياسي والمؤسسي للقيادة المصرية في المنطقة، إضافة إلى الوساطة المصرية لحل النزاعات في المنطقة، مثل: الوساطة المصرية في قضية “أيلول الأسود” لحل الازمة بين الأردن والفصائل الفلسطينية[16].

كذلك نجد أن إيران بعد قيام “ثورة الخميني” في ١٩٧٩ زاوجت بين القوتين الناعمة والصلبة لنشر نموذجها ممثلاً بمشروع “ولاية الفقيه” أو “نظرية أم القرى” في العقيدة الإيرانية الخارجية[17]، إذ استخدمت لنشر مشروعها شبكة من التحالفات السياسية-العسكرية مع “حزب الله” في لبنان ونظام الأسد في سوريا و”الحشد الشعبي” في العراق و”الحوثي” في اليمن، ونشرت الميليشيات الطائفية العابرة للحدود في هذه الدول، وانخرطت إلى جانب نظام الأسد في حربه ضد الشعب السوري، ولم تكتفِ بذلك؛ فراحت تروّج لهذا المشروع من خلال السعي لنشر لغتها ومذهبها من خلال السياحة الدينية والمراقد والفنّ والمناسبات الثقافية[18]. يضاف إلى ذلك علاقاتها النوعية بحركتي “الجهاد الإسلامي” و “حماس” في فلسطين.

وكذلك المملكة العربية السعودية استخدمت القوة الذكية، من خلال لجوئها إلى إرثها التاريخي والديني وقوتها العسكرية وثرواتها الطبيعية، إلى جانب تجسيدها قيادة إقليمية لدول الخليج العربي من خلال منظمة التعاون الخليجي، والوساطة في حل نزاعات المنطقة، مثل: اتفاقية مكة للوساطة بين حركتي “فتح” و”حماس”، واستخدام القوة العسكرية في حالة وجود تهديد أمني، كما حصل إبان تدخلها في اليمن من خلال عملية “عاصفة الحزم” عام 2015.

فكلٌّ من هذه الدول الثلاث، السعودية وإيران ومصر، كانت تستعين بالعوامل المادية لقوتها الصلبة، مثل: الموقع الجيو-سياسي والجيو-استراتيجي، وعدد السكان، والمساحة الشاسعة، والموارد الطبيعية والثروات الغنية، وامتلاك قوة عسكرية كبيرة، بالإضافة إلى تجسيد نموذج معرفي وسياسي تسعى إلى التمسك به وترويجه؛ سواءٌ أكان النموذج الذي تعرضه متستراً بالمقاومة ضد القوى الإمبريالية الغربية والمشروع الاستيطاني “الإسرائيلي” المدعوم من الغرب في المنطقة، أو بنظام “ولاية الفقيه”، أو بالمحافظة على النظم التقليدية في المنطقة.

ثالثاً- مقومات تركيا لاستخدام القوة الذكية: قوة إقليمية صاعدة

تمتلك تركيا مقومات مادية متعددة تمكّنها من استخدام القوة الذكية مهما تأزّمت العلاقات بينها وبين دول الجوار؛ فمن الناحية الجيوسياسية تمتلك تركيا مساحات شاسعة مترامية الأطراف فيها ثروات طبيعية، وتعيش عليها مجموعات عرقية وإثنية متعددة تربطها علاقات متعددة بالدول المجاورة؛ فقد كانت شبه جزيرة الأناضول على مرّ التاريخ بمثابة بوابة لبسط النفوذ التركي في البلقان وأوروبا الشرقية والبحر الأبيض المتوسط والقوقاز والشرق الأوسط، فالتنوع العرقي لسكان تركيا وقواسمها المشتركة والتراث المشترك مع الشعوب التركية الأخرى من البلدان الواقعة في الاتحاد السوفيتي السابق والعالم العربي الإسلامي يدعم وضع تركيا الإقليمي كقوة ذكية تستطيع استخدام القوة الناعمة مع جيرانها بنجاح. وكذلك فإن تركيا قوة عسكرية ذات علاقات مؤسسية مع الولايات المتحدة من خلال حلف شمال الأطلسي منذ ١٩٥١م، ولها تاريخ من التقارب الحضاري مع الغرب عبر سلسلة من عمليات التغريب منذ بدايات القرن الماضي؛ مما يجعلها دولة محورية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عند التعامل مع مشكلات المنطقة. وتمتلك تركيا جيشاً كبيراً مجهزاً بأسلحة حديثة ومجمعاً صناعياً عسكرياً وطنياً يقوم بتصنيع الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار ومقاتلات الشبح من الجيل الخامس. فضلاً عن الناتج المحلي الإجمالي الذي زاد عن ٦٩٢ مليون دولار أمريكي في ٢٠٢١، وتحتل تركيا المرتبة ١٩ اقتصادياً في العالم وهي من ضمن المجموعة العشرين، وعدد سكانها البالغ ٨٥ مليون نسمة يجعلها الدولة الثامنة عشرة من حيث عدد السكان؛ فكلّ ذلك يمكّنها من استخدام القوة الذكية[19].

فخلافاً للعديد من القوى الإقليمية في المنطقة تُعد تركيا الأقرب ثقافياً وسياسياً واقتصادياً من الغرب عن إيران والسعودية ومصر، وهي الأقرب والأكثر قبولاً لدول المنطقة من “إسرائيل”[20]، فلن تتمكن القوى الكبرى من التغاضي عن أهمية تركيا أو تتنازل عن اللجوء إليها، وهو ما يدركه حزب العدالة والتنمية[21]. ولذا فإن تركيا تمتلك مزية مهمة نسبياً على المستوى الإقليمي، وهي حرية الحركة في المنطقة لتحقيق أهدافها، مستعينة بعلاقاتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تارة ومع روسيا تارة أخرى، وذلك على خلاف إيران التي تستعين بالميليشيات المسلحة في علاقاتها مع الدول المجاورة؛ نظراً لعدم اتساقها مع قيم الدول المحيطة بها. فاستخدام تركيا القوة الصلبة لن يعود بالسلب عليها على المدى الطويل؛ فالضعف الهيكلي والانقسام القيمي، والتباين الحضاري والثقافي فيما بين دول المنطقة، وضعف ميزان القوة العسكرية في النهاية هو لصالح تركيا، التي أصبحت الآن دولة منتجة للسلاح يجعل من التعامل معها وعدم استعدائها ضرورة سياسية يلجأ إليها الساسة في المنطقة، والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي عند الضرورة لتحقيق أمن المنطقة واستقرارها؛ فتلك المقومات التي تمتلكها تركيا تجعلها قادرة أكثر من أية دولة إقليمية أخرى على استخدام القوة الذكية.

رابعاً- أسباب تحوُّل تركيا من القوة الناعمة إلى القوة الذكية: للمهدّدات الأمنية قصب السبق

بعد قيام الثورة السورية في ٢٠١١ تغيّرت المعطيات الداخلية والإقليمية لتركيا، استتبعها تغيّر في آليات عملها من حيث استخدام أدوات القوة الصلبة للحفاظ على مصالحها الأمنية والاقتصادية والسياسية في المنطقة.

ثمّة أسباب متعددة دفعت تركيا للجوء إلى القوة الصلبة إلى جانب قوتها الناعمة “القوة الذكية”؛ فخارجياً يأتي في مقدمة هذه الأسباب حضور إيران عسكرياً بشكل مباشر على حدودها الجنوبية، سواءٌ من خلال الحرس الثوري الإيراني، أو من خلال الميليشيات المتعددة “العراقية واللبنانية واليمنية والأفغانية والباكستانية” لحماية نظام الأسد[22]، ثم التدخل العسكري الروسي المباشر عام 2015 إلى جانبه[23]، ثم وجود القوات العسكرية الأمريكية شرق الفرات ودعمها لمشروع حزب الاتحاد الديمقراطي في بناء مشروع الحكم الخاص به في شمال شرق سوريا لمحاربة “داعش”[24]، والخشية من تدفق موجات اللاجئين تجاه أراضيها[25].

لم تكن العوامل الخارجية فحسب وراء تحوّل تركيا نحو القوة الذكية، فثمّة عوامل داخلية، من أبرزها: تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية، خصوصاً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية[26]، وتنامي المعارضة ضده، واضطراره للتحالف مع حزب الحركة القومية لتأمين أغلبية برلمانية، إلى جانب تبنّيه سياسة قومية داخلية قائمة على الضبط بالتوازي مع التدخلات العسكرية في شمال سوريا وشرق المتوسط لتحقيق الأهداف الأمنية والاقتصادية لتركيا[27]. فسياسة التحالف الحاكم ذات النزعة القومية على المستوى الإقليمي صاحبَها ترويج لنعرات قومية من قبله على المستوى الداخلي لدعم شرعية التحالف الحاكم كسلطة ناجحة في التصدّي للإرهاب، مما أسهم في زيادة المقاربات الأمنية في إدارة شؤون البلاد[28].

إجمالاً: اتسم موقف حزب العدالة والتنمية بالتردّد تجاه الثورة في سوريا ابتداء بسبب تعُّقد المعادلة الإقليمة، وتنوّع الأطراف المعنية بها، وتعلُّق المصالح المشتركة بين تركيا وسوريا فيما يخصّ أمن الحدود والتنسيق الأمني-الاستخباراتي حول موضوع حزب العمال الكردستاني والمصالح الاقتصادية[29]، فعلى الرغم من أن موازين القوة الإقليمية كانت لصالح تركيا فإن النزاعات التي تمت تسويتها لصالح تركيا في مقابل المكاسب السياسية والاقتصادية لنظام الأسد على المستوى الداخلي والخارجي قد يُعاد فتحها من جديد، مما يهدّد بالرجوع إلى نقطة البداية كما كان الوضع في ١٩٩٨؛ فقد وافق نظام الأسد ضمنياً منذ ٢٠٠٢ على ملكية تركيا لإقليم إسكندرون/هاتاي، ولم يعترض على إنشاء تركيا سدودها على نهر الفرات في إطار مشروع جنوب غرب الأناضول، في مقابل مساعدة تركيا نظام الأسد على كسر عزلته الإقليمية والدولية من خلال التوسط لدفع سوريا للانسحاب من لبنان، والتوسط بينه وبين “إسرائيل” لاستكمال مفاوضات السلام، والسعي لدى الولايات المتحدة لدمجه في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى مساعدته على تجاوز أزمته الاقتصادية من خلال تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين تركيا ومدن سوريا الحدودية[30].

لقد كانت القوة الناعمة وسيلة فعّالة في السياسة الخارجية التركية ما دام ميزان القوة الإقليمي في صالحها، ولكنْ فور اختلال ذلك التوازن لصالح فصائل مسلحة مثل تنظيم داعش و”وحدات حماية الشعب YPG”، وميليشيات طائفية مدعومة من إيران و”حزب الله” في سوريا والعراق وجدت تركيا نفسها محاصرة، مما دفعها للجوء إلى القوة في سياستها الخارجية في المنطقة. أما عن استخدام القوة الناعمة بالتوازي مع القوة العسكرية فهو ضرورة لإعادة تأهيل منطقة حدودية تشكل تهديداً أمنياً وسياسياً لتركيا.

خامساً- نطاق القوة الذكية التركية في شمال غرب سوريا منذ ٢٠١٦ حتى ٢٠٢٣: الجغرافيا والوظيفة

مع نهاية عام 2011، ومع اضطرار الشعب السوري لحمل السلاح دفاعاً عن نفسه في مواجهة العنف المفرط الذي وجهه نظام الأسد نحوه، بدأ الوجود العسكري التركي داخل سوريا عبر الاستخبارات، ليتحول هذه الوجود إلى شكل مباشر عبر الجيش التركي بتمهيد ومساعدة من فصائل المعارضة مع بدايات عام 2016 مع عملية درع الفرات التي استهدفت تحرير مناطق من ريف حلب الشمالي من “داعش”، ليتبع ذلك تثبيت نقاط المراقبة التركية في منطقة إدلب وريف حلب الغربي عام 2017، ثم شنّ تركيا عملية غصن الزيتون ضد ميليشيات “وحدات حماية الشعب YPG” في عفرين عام 2018، ليتبع ذلك عملية نبع السلام في أواخر عام 2019 ضد التنظيم ذاته لتسيطر معها تركيا على منطقتَي تل أبيض ورأس العين، وأخيراً عملية درع الربيع عام 2020 التي دخلت فيها تركيا في مواجهة مباشرة مع جيش نظام الأسد وروسيا والميليشيات الإيرانية في إدلب، وانتهت فعلياً بتثبت وجود القواعد العسكرية التركية داخل منطقة إدلب.

إلى جانب ذلك، سعت تركيا في أكثر من محاولة لإعادة هيكلة فصائل المعارضة المسلحة وتنظيمها تحت مظلة الجيش الوطني السوري[31]، كما أشرفت أجهزة الاستخبارات التركية على مراكز الشرطة المحلية في شمال حلب، وسعت إلى دعم الشرطة المدنية منذ سيطرتها على تلك المنطلقة من خلال تدريب المتطوعين السوريين في معسكرات تركية وتزويد قوات الشرطة بالأسلحة[32].

بالإضافة إلى القوة العسكرية تقوم السياسة التركية في شمال سوريا على تقديم الخدمات وتأهيل المناطق الحدودية من خلال دعم قوى الثورة والمعارضة في بناء هياكل الحكم المحلي تحت الإشراف الإداري للولايات التركية المتاخمة لها، مثل: كلس وغازي عنتاب وهاتاي وأورفا[33].

وبعد تراجع الدعم الإنساني المقدم من المنظمات الدولية، خصوصاً في عفرين[34]، سعت تركيا لدفع بعض المنظمات السورية والتركية إلى توفير الخدمات الأساسية بالحد الأدنى تعليمياً وصحياً وخدمياً، كما افتتحت تركيا فروعاً لشركة البريد التركية لتقديم الخدمات المصرفية وخدمات تحويل الأموال وخدمات البريد السريع، وساعدت على تنشيط مديريات السجل العقاري، والسجل المدني، وسجل النقل، فضلاً عن أنها دعمت تشكيل غرف للصناعة والتجارة في مدن أعزاز والباب وعفرين وتل أبيض بهدف تحفيز الاقتصاد، من خلال تسيير نشاط تجاري في المناطق الثلاث من تركيا إلى سوريا، كما أنها قامت بافتتاح معهد يونس إمرة التركي الذي هو بمثابة منصة لنشر الثقافة واللغة التركيتين، إلى جانب فروع للجامعات التركية[35].

يمثّل ما تقدم الإطار الجغرافي والوظيفي للقوة الناعمة التركية في شمال غرب سوريا؛ حيث يُلحظ أن السياسة التركية بعد تغليبها أدوات القوة الصلبة أمنياً وعسكرياً انسحب تأثير هذا الأمر حتى على القطاعات التي يفترض أنها نطاق خاص للقوة الناعمة، كالخدمات والإدارة، مما جعلها وغيرها من ميادين القوة الناعمة خاضعة لمنظور أمني (القوة الصلبة).

سادساً- أهداف استخدام تركيا القوة الذكية في شمال غرب سوريا: الأمن القومي أولاً

إذا كانت القوة الناعمة التركية فاعلة سابقاً إلى حد كبير في تحقيق أبرز أهداف السياسة الخارجية التركية في الإقليم، متمثلة في تفعيل التعاون الاقتصادي وتصفير المشاكل؛ فإن هذه القوة لم تعد فعالة في المنطقة، خصوصاً مع تغيّر هذه الأهداف نتيجة التغيرات العميقة التي حصلت داخل الإقليم مع موجة الربيع العربي بعد عام 2011، وهو ما دفع تركيا إلى تنويع أدواتها والمزاوجة بين القوة الناعمة والقوة الصلبة، وتغليب الأخيرة في بعض الفترات لتحقيق أهداف معينة.

تتلخص أهداف السياسة الخارجية التركية تجاه شمال غرب سوريا في تحقيق أمن الدولة السياسي والاستراتيجي، من خلال التركيز على اتباع القوة الذكية في المناطق السورية الواقعة على الحدود الجنوبية الشرقية لتركيا؛ ويتمثل الأمن السياسي في تحقيق مصداقية التحالف الحاكم من خلال تأكيد وحدة وسلامة الأراضي التركية في مواجهة مشروع حزب الاتحاد الديمقراطي PYD الانفصالي، بما يعنيه من إبعاد حزب العمال الكردستاني وفروعه عن أراضي الجمهورية التركية، ومطاردة مقاتليه خارج البلاد بدلاً من داخلها، ومنعهم من حشد أنفسهم على الحدود؛ بما يعنيه ذلك من قطع السبيل على المنافسين السياسيين الداخليين للتشكيك في حماية أمن الدولة من مخاطر النزعات الانفصالية على أساس عرقي.[36]وفي السياق ذاته يسهم الوجود العسكري التركي داخل سوريا في إرساء قواعد منطقة عازلة على طول الحدود التركية السورية[37]، ويضع مسافة أمان نسبية -في الوقت ذاته- تفصل الميليشيات الإيرانية عن الحدود التركية[38].ومن ناحية أمن الدولة الإستراتيجي، يرى حزب العدالة والتنمية أن إيقاف تدفُّق أعداد اللاجئين السوريين نحو تركيا نتيجة لعدم الاستقرار في سوريا أحد الأهداف الرئيسة لاستخدام القوة الصلبة والناعمة من أجل توفير البنية التحتية والإمكانيات اللازمة لاستقرار هؤلاء النازحين في شمال غرب سوريا بدلاً من دخولهم الأراضي التركية، وإنشاء مناطق في عمق الأراضي السورية مرتبطة بأنقرة اقتصادياً وأمنياً، ليس ذلك فحسب، وإنما للعمل على إعادة اللاجئين السوريين في تركيا إلى هذه المناطق، بما يسهم في تخفيف العبء الاقتصادي والضغط السياسي على الحكومة التركية[39]. لقد ساعد استخدام القوة الذكية تركيا على تحقيق أهدافها الأمنية التي لا يمكن تحقيقها بالقوة الناعمة فحسب، الأمر الذي تطلب وجود قوة عسكرية مصاحبة لبعض الأدوات المرتبطة بالقوة الناعمة، مثل تعزيز البنية التحتية وتوفير استقرار إداري وسياسي واقتصادي في شمال غرب سوريا بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات التركية، بما يعنيه ذلك من ضمان ولاء هذه المناطق لتركيا مستقبلاً، ويساعدها في عملية التفاوض والتفاهم حول مستقبل سوريا، بما يضمن أمنها واستقرارها عبر إبعاد المهددات الأمنية المذكورة أعلاه “المشروع الانفصالي، والميليشيات الإيرانية، وموجة لاجئين جديدة”.

سابعاً- نتائج استخدام تركيا للقوة الذكية: القوة العسكرية بدلاً من النموذج الاقتصادي

على الرغم من استخدام تركيا القوة الناعمة في شمال سوريا إلا أن حتمية الخيار العسكري في السياسة الخارجية التركية هو الحل الوحيد لمواجهة خطر المشروع الانفصالي لحزب العمال الكردستاني، وتهديده وحدة الدولة قد أثّر سلباً في صورة تركيا في المنطقة؛ فلم تعد تركيا نموذجاً ديموقراطياً ودولة حليفة كما كانت من قبل، لأن لجوء تركيا إلى القوة العسكرية كان مؤشراً على نهابة المصالح المشتركة بين حزب العدالة والتنمية والأنظمة الحاكمة في مصر والأردن ولبنان والسعودية والإمارات اللاتي باتت تنظر إليه بوصفها مصدر تهديد[40].

من ناحية أخرى ترتب على استخدام تركيا القوة الصلبة في سوريا انهيار الرؤية الإستراتيجية التركية في الشرق الأوسط المتعلقة بالعمق الاستراتيجي، وتقويض آليات تفعيلها من اتفاقيات ومصالح وهياكل تنفيذية، خاصة بالاعتماد الاقتصادي المتبادل والوساطة وتصفير المشاكل، وذلك لهشاشة النظام الأمني الإقليمي القائم بالعموم على تحالفات طائفية تضم أطرافاً غير رسمية. كذلك فإنه مع تصاعد العداء بين حزب العدالة والتنمية ونظام الأسد واستمراره توترت علاقة تركيا مع العراق؛ نظراً لارتباط نظام العراق بالأسد، وكذلك إيران، ولبنان حيث “حزب الله” له اليد العليا في إدارة شؤونه السياسية والأمنية[41].

في السياق ذاته وبعد التوجه نحو القوة الصلبة في شمال سوريا، بدأت بعض الدول العربية تنظر إلى تركيا كوجود عسكري مرتبط بالقوة الصلبة[42]، تستخدم “غطاء حماية الأمن القومي التركي ومكافحة الإرهاب” أسباباً للتدخل العسكري خارج حدودها، مما أعاد إلى الأذهان مشكلة إقليم إسكندرونة/هاتاي التي تشكل بُعداً للسياسة التوسعية التركية من وجه نظر النظم الحاكمة في مصر وسوريا والأردن والسعودية[43]. فضلاً عن ترسيخ الصورة العسكرية لتركيا في أذهان المواطنين السوريين، كما هو الحال في المنطقة الآن مع سائر جيران الدولة التركية من العرب[44]. تلك النظرة لتركيا كقوة توسعية دعمتها السياسة القومية المندفعة التي تبنّاها التحالف الحاكم في المناطق المجاورة لها، مثل: دعمها العسكري لأذربيجان في إقليم ناخيشيفيان الذي صوّره العديد تجسيداً لسياسة الأخ الأكبر في دول آسيا الوسطى، وتدخلها العسكري في ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني ضد قوات خليفة حفتر من خلال اتفاقيات دعم عسكري، وفي شرق المتوسط من خلال التنقيب أحادي الجانب عن الغاز الطبيعي[45]، وقد أدّى هذا الطابع العسكري في سياسة تركيا إلى تحفُّظ العديد من دول المنطقة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة[46].

في جانب آخر، حقّقت العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا نجاحاً جزئياً. فإلى جانب إنشاء القواعد العسكرية تمكنت تركيا من إبعاد حزب العمال الكردستاني عن الحدود التركية ودفعه بعيداً عن الأراضي التركية والحدّ من قدراته على المناورة في المنطقة ووضعه في موقف دفاعي[47]، إلا أنها في المقابل فشلت -حتى الآن- في توجيه ضربة قاتلة لقدرته القتالية؛ إذ ما تزال ربع الأراضي السورية تقريباً تحت سيطرته الفعلية من خلال قوات سوريا الديمقراطية “قسد”[48].

أما فيما يتعلق بإيران، فإنها نظرت لتغيّر السياسة التركية في سوريا وتحولها نحو القوة الذكية تهديداً مباشراً لمصالحها في سوريا على اعتبار أن الأخيرة ترى أن سوريا جزء من مشروعها التوسعي الإقليمي في المنطقة، وتنظر إليها نطاقاً لقوتها الذكية أيضاً؛ لذا عارضت إيران الوجود العسكري التركي في الشمال السوري الذي مثّل استمراراً لتجلّي القوة التركية المنافسة لإيران ولسياستها في مد نفوذها في المنطقة، لا سيما في مناطق الهلال الخصيب[49].

لعل النتيجة الأبرز لاستخدام القوة الذكية التركية في شمال سوريا أنها أعطت تركيا القدرة على المناورة في سياستها الخارجية بين العديد من الخيارات؛ فأحياناً تعمل تركيا على التنسيق مع الولايات المتحدة، وأحياناً أخرى مع روسيا، وذلك وفقاً لمصالحها الأمنية في المنطقة[50]. ولذا نجد أن العلاقات الأمريكية-التركية والتركية-الروسية تتسم بعدم الاستقرار، ولكن دون التأثير بالسلب في مستقبل العلاقات لأن القوى الخارجية المتمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا تحتاج إلى القوة العسكرية التركية ونفوذها الإقليمي المستند إلى ثقافتها وخبرتها التاريخية في المنطقة مما لا يغيّر أهمية تركيا وموقعها بالنسبة إلى القوى الغربية.

ثامناً- تحديات استخدام تركيا القوة الذكية في شمال غرب سوريا: العوائق غير الذاتية

واجهت تركيا العديد من التحديات التي تصعّب عليها عملية الاستمرار في استخدام القوة الذكية في شمال غرب سوريا، التي تهدد الصورة النمطية لتركيا بوصفها قوة ناعمة، وتُضعف من الترابط القيمي والمؤسسي مع الغرب، وتنافي مبدأ الحيادية وعدم التدخل في شؤون الدول المجاورة. فمع استخدام تركيا القوة الذكية أصبح من الصعب على حزب العدالة والتنمية تحقيق التوازن بين الأهداف والمبادئ الأساسية للسياسة الخارجية التركية، مثل حماية وحدة وسلامة أراضيها من التهديدات الانفصالية، والحفاظ على الروابط القيمية والمؤسسية مع الدول الغربية، والاتساق مع مبادئ القانون الدولي.

فمنذ نشأة الجمهورية التركية، أظهرت النخبة الحاكمة التركية تفوقاً نسبياً في الشرق الأوسط، من حيث إرساء دعائم سياسة خارجية متناغمة هيكلياً وفكرياً مع مصالحها الخارجية، لاسيما في الحفاظ على أمنها وعلاقاتها مع القوى الغربية، مما جعل منها أداة للتنمية القومية على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي، تطورت من خلال تراكم القوة العسكرية والاقتصادية وتأصيل الدور الإقليمي التركي بالتنسيق مع الغرب[51].

على أساس ذلك التوازن، أشارت بعض الأدبيات إلى أن السياسة الخارجية التركية في الشرق الاوسط اتبعت مبدأ التدرج في تطوير آلياتها الدبلوماسية منذ الحرب الباردة، ثم البلورة الإقليمية في السياسة الخارجية في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، ثم وضع تركيا كدولة مركزية منذ ٢٠٠٣[52]، ظهر هذا التدرج في صورة أدوار إقليمية متعددة، تعكس محاولات تحقيق التوازن في السياسة الخارجية التركية، من خلال بلورة أنماط مختلفة من الأدوار الإقليمية، مثل: تلك الخاصة بوصف تركيا بالدولة المحورية، والقوة الإقليمية، والقوة المتوسطة، والقوة الناعمة، والدولة المركزية، والفاعل العالمي[53]. ولكن مع الارتكاز على القوة العسكرية في سياستها الخارجية -لاسيما في سوريا- اضطر حزب العدالة والتنمية إلى التركيز على أمن تركيا المهدد من عدة أطراف، مع إغفال الترابط والتقارب مع الغرب وصورة تركيا كدولة محايدة لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وعند قراءة السياسة الخارجية التركية في الشرق الأوسط من خلال نظرية ازدواجية النخبة الحاكمة في تركيا[54]، نجد أن حزب العدالة والتنمية اضطر للتضحية بالعديد من المكاسب الاقتصادية القائمة على تكثيف التبادل التجاري بين القاعدة الانتخابية المحافظة له والعديد من دول الجوار، من أجل الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي التركية من خلال التدخل العسكري في شمال غرب سوريا[55]، فبدلاً من الحفاظ على حيادها في النزاعات والالتزام بالمواءمة بين العلمانية والحداثة من جهة والمحافظة والإسلامية من جهة أخرى، من خلال الحفاظ على الأسس القيمية والاستراتيجية التي تعزّز من علاقات تركيا مع الغرب والتقارب مع الدول العربية، اضطر حزب العدالة والتنمية للجوء إلى القوة العسكرية التي يعترض الغرب ودول الجوار على استخدامها من قبل تركيا؛ مما يشكل قيداً على حزب العدالة والتنمية في الاستمرار في استخدام القوة الذكية.

ولا يمكن أيضاً إغفال تأثير طبيعة العلاقات التركية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في السياسة الخارجية التركية[56]. فانسجام السياسة الخارجية التركية مع متطلبات الانضمام للاتحاد الأوروبي، وإعلان موعد بدء المفاوضات حول الانضمام، بالإضافة إلى التقارب مع الولايات المتحدة الامريكية قد أدّى إلى تنامي الدور التركي في المنطقة كقوة ناعمة، وتتابعت مبادراتها للتواصل والوساطة لحل أزمات المنطقة، ومساعدة الدول ذات العلاقات المتوترة مع الغرب على كسر عزلتها ومساعدتها على الاندماج اقتصادياً وسياسياً مع متطلبات النظام الدولي[57]. ولكنّ تعثُّر المفاوضات والاختلافات المتتالية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ عام ٢٠٠٨ دفع تركيا لتفعيل آليات المواجهة، مثل: ما حصل في عملية نبع السلام عام 2019؛ حين لجأت تركيا إلى القوة العسكرية على الرغم من التأثير السلبي لذلك على علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بسبب تزايد تأثير العناصر الانفصالية المدعومة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أمنها، مما اضطرها للتحالف مع روسيا في شمال غرب سوريا وتبنّي خطابٍ معادٍ للغرب.

تمثّل القوة الذكية -من حيث الاتكاء على القوة العسكرية ضرورة ظرفية- ضغطاً على النظام السياسي في تركيا؛ لأنها تتعارض مع مصالح حلف شمال الأطلسي من حيث التحرك العسكري لمحاولة ملء الفراغ في حال الانسحاب الأمريكي من سوريا، وتعزيز نفوذها بشكل مشترك مع روسيا.

فعلى الرغم من أن تركيا تُعد شريكاً تاريخياً للاتحاد الأوروبي فقد استمرت مفاوضاتها للانضمام إليه سنوات عدة؛ إلا أنها تعثرت في ٢٠١٦، وهي السنة نفسها التي بدأت فيها تركيا حملتها العسكرية في شمال غرب سوريا بعد أن ابتعدت عن “معايير الاتحاد الأوروبي لسيادة القانون والحقوق الأساسية”[58]، فضلاً عن تحفّظ الاتحاد الأوروبي -لاسيما فرنسا وألمانيا- على انضمام تركيا كدولة ذات أغلبية مسلمة إليه[59].

ومن خلال ما سبق، نجد أن معظم التحديات السالف ذكرها التي تعرقل استمرار تركيا في استخدام القوة الذكية في المنطقة مرتبطة بالمواقف المتحفظة الأوروبية والأمريكية بالدرجة الأولى، والإقليمية وعلى رأسها الموقف الإيراني بدرجة تالية، على اعتبار أن تركيا خطت -خصوصاً في الفترة الأخيرة- خطوات لتجاوز تلك المرتبطة بالدول العربية من خلال السعي لتحسين علاقاتها مع دول الخليج ومصر، وتبرير تدخلها أمام الداخل التركي بوجود تهديدات أمنية تجعل من التدخل العسكري مصلحة تركية عليا.

تاسعاً- مآلات القوة الذكية التركية في شمال غرب سوريا: التوسع ليس خياراً

- السيناريو الأول: يتمثل في استمرار تركيا في التدخل العسكري شمال غرب سوريا على النمط ذاته وبالدرجة نفسها من استخدام القوة الصلبة بالتنسيق مع القوى الغربية؛ لأن هذا التدخل يمثل لها أهمية كبيرة في حماية حدودها، وتأكيد استقرار السوريين في الداخل السوري بدلاً من لجوئهم إلى تركيا أو الاتحاد الأوروبي؛ مما يعطي الدور التركي أهمية كبيرة يَحُول دون نزوح المزيد من اللاجئين السوريين نحو الاتحاد الأوروبي، وهو ما ترغب به الدول الأوروبية.

وقد يتطابق الموقف الأمريكي مع الاتحاد الأوروبي؛ وذلك لإمكانية انسحاب معظم قوات الولايات المتحدة من سوريا بعد تحجيم “داعش”، مما يزيد من أهمية دور تركيا في تحقيق الاستقرار في شمال غرب سوريا والحيلولة دون انتشار مقاتلي “داعش” أو أية عناصر تخريبية في هذه المناطق للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

وترجع الاحتمالية القوية لهذه البراغماتية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أن تركيا تُعد أفضل حليف لهما في المنطقة للتدخل في شمال غرب سوريا؛ لمعرفتها بالمنطقة، ولقربها منها، ولمشاركتها مع سوريا العديد من المقومات الثقافية والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تشكل دافعاً لتحقيق أفضل النتائج الممكنة للإدارة التركية لهذه المناطق.

- السيناريو الثاني: تزايد النفوذ التركي في شمال غرب سوريا من خلال زيادة دعم روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ومعهما الاتحاد الأوروبي في استخدام تركيا مزيداً من القوة الصلبة، وإن كانت الولايات المتحدة تدعم “وحدات حماية الشعب YPG” في إقامة مشروعهم الانفصالي؛ إلا أنها لا تضع ذلك هدفاً استراتيجياً تسعى إليه في المنطقة، فمن الممكن أن تتخلى عن المشروع الانفصالي المتعلق بالاستقلال الذاتي لتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من المنطقة، لاسيما إذا تمكن دونالد ترامب من الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لأنه من أبرز الداعمين للانسحاب الأمريكي العسكري من المنطقة، والتركيز على التعاون الاقتصادي وتحقيق العديد من المشروعات الاستثمارية في المنطقة. إلا أنه بالمقابل ثمة تحديات متعددة أمام هذا السيناريو، من أبرزها: معارضة عدة دول إقليمية وحتى غربية وكذلك روسيا لتوسع النفوذ التركي بشكل كبير في المنطقة؛ لأن مثل هذا التوسع يخل بالتوازن الإقليمي بحسب تلك الدول، ويعطي تركيا أوراقاً قوية لمفاوضة الدول الكبرى، وهو ما تحرص الأخيرة على عدم تمكينها منه.

- السيناريو الثالث: يتمثل في تراجع الدور التركي عن استخدام القوة الصلبة في شمال غرب سوريا، ولكنّ هذا المسار مستبعد؛ نظراً لأهمية ومحورية الدور التركي المدعوم -ولو نظرياً- من قبل الدول الغربية في المنطقة، ولكن قد يحدث ذلك السيناريو في حالة تعاون كل من العراق وإيران و”حزب الله” ونظام الأسد على دفع القوات التركية إلى خارج سوريا، حتى ولو بشكل غير رسمي، من خلال تعزيز وجود ميليشيات إيران و”حزب الله” في المناطق الشمالية، للحدّ من الوجود التركي؛ ونرى أن ذلك مستبعد حالياً لأسباب متعددة، منها: أن هدف هذه الميليشيات هو دعم نظام الأسد، وهو ما قد حدث مسبقاً وتم تأكيده والاعتراف به من قبل الدول العربية التي بدأت بالتطبيع معه، وأعادته إلى جامعة الدول العربية. كما أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تدعم وجود قوات “حزب الله” وميلشيات إيران في شمال غرب سوريا؛ لأن ذلك من شأنه أن يعمل على زيادة عدد اللاجئين السوريين من مناطق شمال غرب سوريا إلى تركيا والاتحاد الأوروبي، وهو ما لا يرغب به الطرفان، بالإضافة إلى المناوشات الحاصلة بين “حزب الله” ووكلاء إيران في سوريا مع كل من “إسرائيل” والولايات المتحدة في ضوء أحداث غزة، التي تستدعي من “حزب الله” وهؤلاء الوكلاء عدم إشعال حرب أو صراعات ميدانية شمال غرب سوريا.

الخاتمة:

على عكس الأدبيات التي أشارت إلى أن تغيُّر السياسة التركية في الشرق الأوسط يرجع إلى تغيُّر النخبة الحاكمة، أو إلى تغيُّر علاقات القوة بين تركيا والغرب، أو إلى التدرج في السياسة الخارجية التركية؛ فقد أكدت هذه الدراسة أن تناوب تركيا على استخدام آليات القوة الصلبة والناعمة لا ينمّ على تغيُّر في السياسة الخارجية بقدر ما هو تطويع أدواتها لتحقيق الأهداف الأمنية والاقتصادية ذاتها وفقاً للمتغيرات الداخلية والإقليمية. فمنذ نشأة الجمهورية التركية عام ١٩٢٤م، نجد أن الدولة قامت باستخدام الأدوات المختلفة المتاحة في سياستها الخارجية من أجل الحفاظ على وحدة أراضيها، مستخدمة في ذلك آليات القوة الناعمة والصلبة المتمثلة في الاتفاقيات متعددة الأطراف ذات الطابع العسكري الدفاعي مع دول الجوار، وهي الأدوات ذاتها التي استخدمتها أيضاً في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات في سياستها الخارجية في الشرق الأوسط، جنباً إلى جنب مع استخدام القوة العسكرية في الثمانينيات والتسعينيات وفقاً للمتغيرات الداخلية والإقليمية من أجل تحقيق الأهداف الأمنية والاقتصادية.

وجد حزب العدالة والتنمية بعد وصوله للسلطة في 2002 مناخاً مناسباً لاستخدام أدوات القوة الناعمة وفقاً لنظرية العمق الاستراتيجي. فوجود نخبة حاكمة محافظة لها مصالح اقتصادية وتطلعات للاتساق مع متطلبات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في سياستها الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى ضعف النظام الإقليمي وغياب قواعد وهياكل ضابطة زاد من رغبة تركيا في التقارب مع الإقليم، بما فيها سوريا[60]. ولكن مع اندلاع ثورات الربيع العربي -خاصة في سوريا في مارس ٢٠١١- وما تبعه من تدخلات عسكرية مباشرة من قبل إيران وروسيا والولايات المتحدة في سوريا، وجدت تركيا نفسها مضطرة للتدخل عسكرياً بشكل مباشر، لاسيما مع تعاظم وجود تنظيمات عسكرية غير دولتية تشكل تهديداً للأمن القومي التركي ممثلة بـ”داعش” والميليشيات الإيرانية وميليشيات “وحدات حماية الشعب YPG”.

ولكن نجد أن المزاوجة الناعمة والصلبة لأدوات القوة التركية في شمال غرب سوريا قد يستمر على النحو الذي عليه اليوم نظراً للاضطراب الإقليمي الذي تتعرض له منطقة الشرق الأوسط منذ الحرب على غزة وتداعيات استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا. فضعف الاستقرار الأمني الإقليمي والنشاط المتزايد للقوى العسكرية غير الدولتية، مثل “حزب الله” في لبنان والحوثيين في اليمن و”الحشد الشعبي” في العراق، والميليشيات الإيرانية والمحلية في سوريا، قد يُضعف احتمالية تحوُّل تركيا نحو القوة الناعمة والتخفيف من استخدام أدواتها الصلبة. بل على العكس، قد تضطر تركيا إلى الاستمرار في ذلك حتى تستطيع إبعاد المخاطر الأمنية عن حدودها الجنوبية، خصوصاً مشروع ميليشيات “وحدات حماية الشعب” YPG، واستقرار السوريين داخل بلادهم والحيلولة دون دخولهم تركيا.

شيماء ماجد

أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة